【書摘】《中國西征》

- 衛城

- Mar 4, 2021

- 14 min read

清代國家的終結

總歸而言,帝國官僚效率的關鍵轉捩點發生在大約十八世紀中期,正當邊疆擴張終止之時。邊疆軍事挑戰的結束,讓很多活力從帝國的官僚體制中消退,降低其改革自身的誘因,也鬆懈其控制腐敗的意志。由此可見,帝國西北邊疆擴張完成與十九世紀中國一連串的社會秩序混亂之間,其實有所關聯。

假如清朝是一個「發展型農業國家」,那它的「發展」顯然零星而不全面。很多計畫被設計成是要維護貧窮地區的安寧,因此嚴重的饑荒衝擊不致於引發反亂,而且軍事力量可以從地方市場獲取物資。西北中國是國家特別干預的重點地區,因為當帝國與更西邊的蒙古戰鬥之時,帝國需要運送軍隊通過這個地區,並從該地區獲得必要的軍需供應。西北儘管貧窮,確實產生了有關經濟的新政策。陳宏謀在擔任陝西巡撫時,設計了農業生產與軍需動員的創新方法,其他巡撫與總督也是如此。

十八世紀中葉擴張的終止,還有邊疆戰爭的結束,代表著創新誘因與控制手段的鬆懈。如今已不再有從貧農手中壓榨出農業資源的迫切需要,而且對農民的地方壓榨已相對不至於威脅破壞整個帝國的安定。弔詭的是,平準物價的穀倉體系在十八世紀晚期擴張至其最大限度,但腐敗、官方基金的投機、虛假呈報與糧食儲存的疏忽等問題,也都隨之擴大。在十九世紀,除去部分零星的例外,這些糧倉體系的普遍缺陷將削弱饑荒賑災的效率,並導致嚴重農民動亂的爆發。

很多歷史學者已經主張,十六與十七世紀建立的歐洲國家競爭體系產生了國家創建、軍事動員、商業成長等發展過程,並最終刺激了帝國擴張。我則在此主張中國在清代邊疆擴張的時期,與歐洲具有合理的相似性。從十七世紀初到十八世紀中葉,當清帝國將邊疆往外拓展之時,也參與了競爭性的國家創建過程。

在這個擴張時期,清代統治者發動了行政創新,建立了日益中央集權與協調的官僚體系,積極使用商業與農業資源進行經濟發展,以滿足國防安全的需求。這些改革包括為了帝國中央軍事決策的需要,建立軍機處來協調至國家最高層級的祕密情報之流通;委託耶穌會士使用來自歐洲的球體測量學技術繪製全面的帝國地圖;官員與商人間合作推動西北邊疆的商業滲透擴展,與歐洲特許貿易公司也有某些相似性;主動投資農業開墾,包括移送大量人口與建造支持農業生產的基礎建設。這些案例的創新,都是源於邊疆地區的國防安全,以及與軍事將領對足夠補給的需求。

該時期的其他政策辯論並非直接訴諸於安全需求,但仍然專注於會影響人民生計的經濟改革。例如在1730至1740年代間,我們可以看到如何使用市場來提供常平倉所需穀物的辯論、雍正皇帝有關提升地方稅收合理化的財政改革,以及對水利維護工程的持續討論。這些創造性的變遷改善了帝國管理資訊流動、貿易與商品的能力,以便回應農業收成、人口與安全威脅造成的壓力。過去用「農業帝國」與「競爭國家體系」作為中國與歐洲的對比被過度誇大了,而且過於靜態,無法掌握到此一動力。

歐洲的工業化(在英格蘭然後在歐洲大陸其他更多國家)也都仰賴軍事競爭產生的動力。布魯爾(John Brewer)指出十八世紀英格蘭的諸多戰爭的財政需求,導致國債制度的建立。阿德爾(Ken Alder)描述了法國的軍事工程對建立大量生產的標準化體系基礎有重大影響。我們可能對宋巴特(Werner Sombart)主張戰爭與資本主義不可分離感到不安,更好的說法應該是這兩種國家事業具有因果關聯,而非偶然連結在一起。

由此可見,中國和歐洲在政治經濟學和生態學上都採取類似的路徑,至少在近代早期的某一段時間如此。然而,十八世紀中期與俄羅斯之間固定邊界的畫定,還有準噶爾蒙古國家的消滅,基本上改變了中國國家創建的政治經濟學邏輯,而歐洲則繼續投資在他們的戰爭上。凱瑟(David Kaiser)等人已經指出,歐洲的統治者從十六到二十世紀不斷運用國家之間的戰爭來達成他們中央集權化、同質化、簡單化的政治目標。若用中國自己的眼光來看,中國統治者早已在1760年就完成了此一計畫。

乾隆皇帝可以誇耀他達成了歷代皇帝無人能及的成就:終止了長達兩千年來中央歐亞大草原的威脅。當他在1793年接見馬戛爾尼伯爵時曾經表示:「天朝物產豐盈,無所不有,原不藉外夷貨物以通有無。」(我們天朝無所不有,不需要和外夷發展貿易),他並非是在表達中國人根深柢固的排外感,而是誇耀最近的成就。他也沒有完全說出實情。在十八世紀中葉之前,中國缺少兩種對其安全與經濟來說十分重要的產品:馬和白銀。現在擊敗了蒙古人之後,馬不再是一個問題,但帝國仍然需要白銀。

順服的蒙古人和哈薩克人提供了大量來自草原的馬,而中國商業化經濟的需求則產生了「巨大的吮吸聲」(great sucking sound,形容吸引力強大),吸收了來自世界所供應的大量白銀。當時中國在經濟生產力、人民福祉、社會平等等很多面向上都至少與歐洲平起平坐。皇帝確實是自滿的,但他對於世界的狀態並未自我欺矇。然而帝國回應外在衝擊與利用新機會等的能力,似乎已經走下坡了。所以日本可以在1854年西方輪船進入港口之後快速回應,但中國官員卻不能對1839至1842年的鴉片戰爭進行統一的回應。然而就像工業革命一樣,中國衰弱、自滿與僵固化是後發與晚近的現象,而非根源在中國的傳統文化中。

西北與東南邊疆

彷彿要應驗《易經》「日中則昃」的預言,正當清朝達到其頂峰之時,平衡開始轉變。在十九世紀初期中國日益增加的生態與政治難題,包括在邊疆的水災、饑荒與農民暴動,以及鴉片走私和外國要求貿易特權的壓力,最終導致了鴉片戰爭。官僚體制仍然有一定比例官員保有活力,他們以過去的陳宏謀為榜樣,但無法逆轉帝國的頹勢。魏源是位偉大的歷史學者和軍事改革提倡家,他對抗西方的靈感來自十八世紀的邊疆征服戰爭,那些「為了和平的野蠻戰爭」(savage wars of peace)定義了帝國的邊界。他認為中國只要能夠復興那個時代的活力與精神,就能夠防衛任何外國的威脅。由此可見,即便在擴張已經終止之後,擴張的時代仍然啟發人們恢復與重現帝國過去偉大榮光的想像。

導致十九世紀清帝國衰落的關鍵原因有四:意外的地緣政治時機、誤將西北政策用在南方的環境、作為「協商國家」的清朝與地方社會的權力平衡,以及商業化對社會團結的衝擊,四者皆與帝國征服有關。儘管邏輯上相互獨立,但彼此相結合之下最終卻偶然(但不必然)導致中國最後一個王朝的崩解。這些當然不是清代崩潰的全貌,但有助於我們對帝國關鍵的最後百年發展出新的解釋觀點。

我對於十九世紀中國衰落與歐洲興起的解釋,首先奠基在偶然的時機:英國人剛好在1780年代帶著擴張鴉片貿易的要求抵達華南海岸,就在清朝軍隊剛達成西北大勝並迎回土爾扈特人之時。跟他們剛擊敗的蒙古人相比,清朝並沒有視英國為一個嚴重的威脅。同一時間帝國內部的緊張,特別是在邊疆邊緣地區可耕地的耗盡,造成需要國家關注的社會不安,使得清朝難以快速回應來自海岸的威脅。

第二個導致中國緩慢回應西方到來之因素,也源自於其西北經驗。很多曾經駐紮在西北的清代官員,都嘗試想要運用他們對蒙古的成功政策來處理國內與華南沿海的挑戰。但對中央歐亞所設計的戰略,並不適合運用在內地山區或者防範南方的「海上游牧民族」。乾隆有名的十全武功中,只有三個在西北的成功擔當得起這樣的稱號,但其他的勝利是否合於偉大之宣稱則較為可疑。它們實際上花費相當高的成本,但在安全上的收穫卻很少。同樣的,在海防與鎮壓鴉片上,西北經驗用處也不大。撇開時機不論,在西北邊疆獲得的軍事與外交經驗,產生對其他地域新挑戰的不當回應。

現在的學術研究,封閉了我們檢視中國邊疆彼此間關係的能力。一般來說,討論清朝與外國民族關係都僅就個別關係進行討論。例如在華南海岸的廣東貿易體系,就被認為與北方和俄羅斯的貿易關係完全無關。除此之外,使用「西方人」指稱俄羅斯人與英國人,而非中央歐亞民族,則將這些貿易與外交關係做出令人誤導的區分。例如傅樂淑極有價值的史料翻譯《中西關係紀實紀事 1644-1820》(A Documentary Chronicle of Sino-Western Relations 1644-1820),就忽略很多與準噶爾有關的材料,而且僅將他們放在清朝與俄羅斯的關係中來考量。然而,清朝的政策制訂者是同時處理所有邊疆的不同民族,並且將類似的原則應用在他們身上。很多曾經派駐在西北的巡撫與總督,也在華南沿海任職。人員的延續性、共同的政策、共同的語言等因素統一了這些邊疆政策。清朝在處理十八世紀初期與準噶爾商隊貿易的問題時,很明顯援用和俄羅斯貿易的前例;而十八世紀晚期與英國的華南海岸貿易,則又依據這次準噶爾的經驗來處理。

與某一邊疆的某個群體的關係,會改變清朝對不同邊疆的另一個群體的觀感和行為模式。我們需要將中央歐亞、俄羅斯與英美貿易者看作同一個邊疆關係領域的不同部分,並且依照時間追蹤某一經驗對另一經驗的轉變與影響。在此我僅指出進一步研究的可能路徑。

細心的讀者可能已經注意到了,在西北邊境的貿易關係模式,與有名的華南沿海廣州貿易之間有著驚人的類似性。從1760年到1834年間,清代官僚採取在西北建立的前例來控制英國貿易商。由被指派的漢人商人團體取得可與外國人貿易的獨占執照;相關規定嚴格控制了進出貿易的港口、停留時間、可以交易的貨物。甚至兩個邊疆都有進行大黃的貿易,林則徐曾對這項藥材給予莫大信心。江南織造廠售賣商品到新疆所獲得的利潤被直接送到皇室所屬的內務府,就像廣州貿易一樣。

廣州貿易的規模當然更為龐大,每年中國貨品的輸出額甚至高達七百萬萬兩,對皇帝與地方官僚來說頗為有利可圖。皇帝的內務府每年從該地貿易獲得八十五萬五千兩,使得他有強烈的財政動機去延續這項貿易。儘管清廷也有強烈的動機維持西北的貿易運作,但在那裡他們的動機比較是安全戰略上而非商業利益。一位內務府有權力的獨立官員被派任為粵海關監督(Hoppo),負責監督廣東貿易;而在西北的貿易則由幾個巡撫、總督與理藩院負責監督。無論如何,整體來說兩者的差別在於規模,而非結構。

儘管在這些地方的貿易(準噶爾、新疆、俄羅斯、英國),其「商業利益從屬於政治國家利益」,然而國家財政收益仍然是同等重要的考量。清朝在華南海岸應用他們從西北邊疆學習到的辦法,包括邊界的嚴密監控、與商人合作、以及貿易限制是換取「野蠻人」順服的有用工具。官員採取同樣的修辭來描述準噶爾人與英國人:他們是貪婪且難以駕馭的民族,不知羞恥或禮儀為何物,需要帝國恩典特別控制與馴服。

兩個邊疆最重要的共同特徵,就是不斷有來自外部商人要求更多貿易的壓力。對此,邊疆官員們嘗試以彈性放寬規定的方式來調適。再一次,邊疆作為一個實驗區可以因應地方情境對前例作某些調整。所以官員們准許使節團前往北京朝貢之時,其所攜帶貨物可在邊界售賣,准許有限數量的白銀可以在邊界流通,接受大量商隊無預期的到來,以及接受在其停留超過法定期限時幫忙準備物資。這些實務的決定讓貿易平順進行,並避免對地方權威造成過度的負擔。這些外國人都精明地利用地方彈性,盡可能地擴大自己的商業利益。但假如他們越線太多,清朝可能會關閉貿易來強迫他們要守規矩。

來自中國內地的商人在這些貿易中,都扮演了重要的角色。在西北邊界,他們可能是來自陝西和甘肅的商人、西藏人、回族穆斯林,或者精於商隊貿易管理的突厥貿易商。官員期待他們提供參與邊疆貿易所需的大部分資本,但在必要的時候官員們願意協助提供商業資金。在西北,國家透過提供官方訂金,在貿易進行所需的財政挹注上扮演了比較大的角色;而在南方,廣州商人則越來越依賴英國貿易商所提供的訂金來進行貿易。兩邊的商人團體都陷入債務問題,但西北的商人是積欠於國家,而廣東商人則主要積欠於貿易夥伴。財務壓力使得兩地商人受到兩個不同方向的拉力:拉向內地,他們在此處理他們買進的貨物,以及拉往外地,也就是他們的供貨來源。

官員們深知金錢能買來忠誠。透過資金干預並支持在西北的以物易物交易,他們封鎖自己的貿易商與可疑的準噶爾人之間的金錢聯繫。比起在華南海岸,他們在西北比較有效地吸引這些「野蠻人」進入內地經濟。越來越大量的白銀與信貸流通進入南方,使得廣州商人越來越依賴英國的貿易夥伴。英國東印度的特選委員會和中國行商公行「聯姻變成單一的英—中基爾特」,聯合對抗非正規的私人貿易商。儘管在兩個邊疆都有相當數量的私人貿易,非正規的走私主要沿著華南海岸發展起來。搭配很多的小港口與快船,他們比起路徑選擇有限的沙漠更難以控制。而且清朝的軍事力量已經完成西北地區的征服,當然在該地區具有更大的支配力。

我們可以繼續引用其他的類似性與差異,但前述概略討論應該足以提供兩個邊疆的有用對比。這些比較指出,清代從西北勝利學得一套處理敵對勢力的方式,但他們在面對極為不同的邊疆環境則取法失當。

協商國家

清朝在十九世紀衰落的第三個關鍵因素,源於清代創建國家方式。透過觀察帝制中國如何定義其與地方權威的關係,特別是在邊疆環境下,我們可以瞭解到在集權與地方分權之間保持平衡,何以總是國家形成的一個關鍵要素。

在一項重要的最新研究裡,魯大維(David Robinson)已經指出在十六世紀初期的明朝地方「強人」(men of force)的重要性,特別是在首都附近的地區。被地方官員描繪為「匪徒」的人,他們並非在遙遠地區因饑荒所迫叛亂的貧農,也不是代表地方共同體抵抗國家徵歛的潛在羅賓漢。這些所謂的匪徒背後有一些有力的庇護者,其勢力連結甚至可以通到朝廷裡面的宦官。在1510至1512年間的一次大規模叛亂導致首都遭到攻擊,顯示了在首都地區附近盤根錯節的地方共同體與地方權力網絡。大部分地方官僚都必須選擇跟這些地方強人協商而非將其壓制,並默許他們與其武裝扈從繼續橫行鄉鎮。

一再使用「盜匪」一詞,掩蓋了官員必須與有力人士協商才能阻止公開衝突的嚴重程度。「匪徒」並不是一個客觀的社會範疇,而是地方官員用來遮掩流動與複雜的社會現實的標籤。魯大維主張大部分歷史學者都低估了暴力在中國歷史上的衝擊。即使在相對和平的明代中期,地方控制也是不穩固地仰賴文官與那些控制武力者之間的妥協。

魯大維分析明朝與地方強人協商的需要,讓我們得以洞悉清代邊疆統治成功背後的原因。相對於國內,明代官僚從來無法成功與在西北的蒙古人協商出穩定的防衛約定。他們一般將蒙古人看作異類或難以教化的暴力群體,不可能與之協商妥協。

但清朝統治者發現,保有強制力的協商對管理遙遠的邊疆就像在國內一樣有效。蒙古領導人在大草原上擁有武力,但可以誘導他們加入帝國事業裡。從早期的國家形成階段到土爾扈特人的戲劇性回歸,滿洲領導者都在聚集蒙古盟友。在每個案例中,蒙古領導人都獲得了官階、薪俸、禮物與生計的保證,但也放棄自由移動或指派繼承人的權利。然而作為札薩克與旗人指揮官,他們仍然在清朝的嚴密監控下保留很多地方權力。那些堅決作戰對抗清朝勢力者,像是1630年代的察哈爾汗,則面臨了嚴厲的鎮壓。但清朝從來沒有擊敗過全部聯合在一起的蒙古人。清代邊疆政策的本質,是透過不斷外交拉攏盟友來打擊其他更危險敵人,對蒙古人分而治之。對很多蒙古人來說,比起滿洲帝國本身,其他蒙古首領似乎更具威脅性。他們「致命的個體主義」在蒙古人之間造成很多緊張,但緊張本身並不會導致所有蒙古人接受清朝的控制。只有清朝精準的外交作為才避免了蒙古人聯合抵抗。當然,西方人同樣利益不一,但他們在此都願意接受英國領導包括不平等條約「最惠國待遇」條款等,都使得中國此一著名的分化政策難以成功。再一次,在西北成功的做法並不能在南方奏效。

清朝的策略的確建構了中央集權的國家,但與西歐國家的過程非常不同。巴基(Karen Barkey)對鄂圖曼帝國的國家形成研究,闡明了在十七世紀歐亞大陸中央集權化的各種路徑。巴基質疑堤利將國家構建過程簡單分類成「強制密集」與「資本密集」的做法,並展示在兩種歐洲極端之外其實還有另一種國家構建路徑。她主張鄂圖曼帝國採取跟西歐國家(像法國)不同的手段來建構中央集權國家,因為他們是與敵人協商而非嘗試壓制他們。頑固的法國中央集權者導致了嚴重的抵抗運動,叛亂者拒絕國家徵稅或執行法律的權利,而鄂圖曼則很少面臨農民暴動或者菁英叛亂。鄂圖曼面對的是所謂的「傑拉里」(celali)匪徒,這些人在十七世紀創造了很多的地方混亂,他們並非保護地方共同體免於國家徵歛的「社會匪徒」,而主要是嘗試在國家內部往上流動的復員士兵與失地農民。鄂圖曼官僚的做法是與這些地方強人協商,給予他們官職並利用其武力抵抗其他匪徒敵人。此處就像明代中國一樣,傑拉里也是一種國家標籤,以增加國家權力為目的而建構的一種社會類型。鄂圖曼人也在協商破裂時使用武力,但他們通常無須鎮壓他們,而是成功地將這些傑拉里群體編入國家結構之中。鄂圖曼國家站在法國案例的對立端,法國案例導致了農民、貴族與宗教派系對於國家權威的公開反抗,但鄂圖曼與法國雙雙代表中央集權化與增加國家滲透力的成功案例。鄂圖曼帝國的其他研究也支持「協商國家」這一概念,並指出與清帝國之間的比較。

中國位在鄂圖曼與法國案例之間。中國國家創建者也透過協商把敵人拉進國家結構中,但也經常面對叛亂。就像巴基所承認的,中國的地方社會包含很多強大制度,提供了國家以外的自主組織基礎。鄉勇、宗教結社、行會、志願社群、市場階層、仕紳文學結社、同鄉會,還有青年團體等在官僚體制下大量湧現。獨斷的皇帝及他的官員對這些群體都抱持懷疑,但無法將之消滅,只能寄望讓他們轉向中央。因此地方團體獲得大量授權,執行工作,替國家服務。他們分配饑荒賑濟、投資水利維護、造橋、經營孤兒院、管理市場、執行儀式等:這些是地方菁英在官方監督下所執行的功能。假如合作對雙方有利,地方行政事務可以透過彈性的法規解釋來平順達成。但當國家衰落或濫權時,或者地方菁英掌握勢力均衡時,衝突就爆發了。

作者為新清史重要領軍人物,過去曾任教於麻省理工學院,現為美國耶魯大學歷史學系教授、美國文理科學院院士。博士畢業於哈佛大學歷史和東亞語言學系,研究領域為現代中國與日本社會經濟史、邊疆史與世界史。涉略與精通語言高達14種,包括中文、蒙文與滿文。著有《疲憊的大地:1500-1850年間國家與湖南的農民》。2006年以《中國西征》一書獲得美國亞洲協會最高學術榮譽的列文森獎。

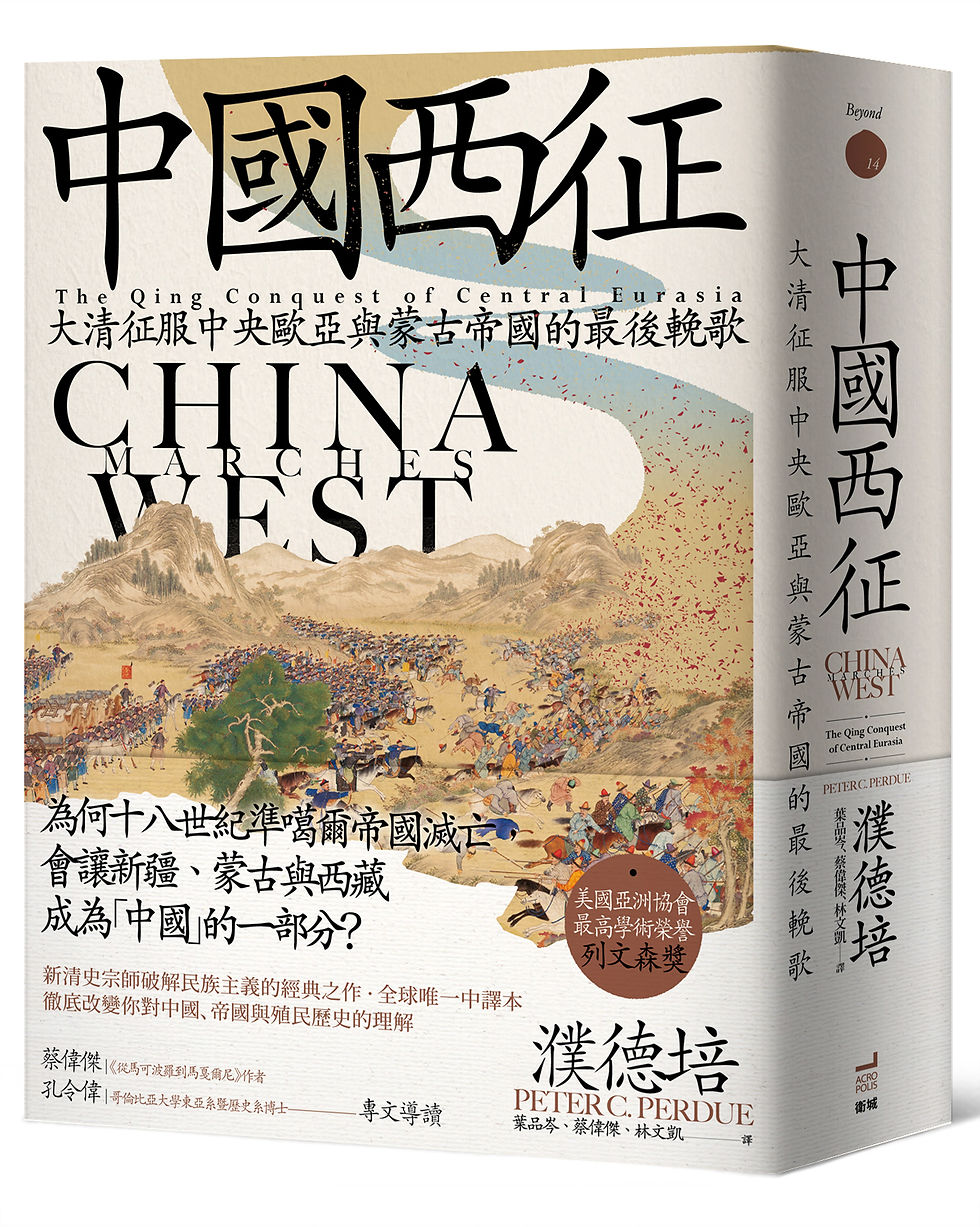

書名:《中國西征》

作者:濮德培(Peter C.Perdue)

出版社:衛城

出版時間:2021年02月

Comments