【書摘】《看得見的記憶──二十二部電影裡的百年臺灣電影史》

- 春山出版

- Dec 18, 2020

- 6 min read

蘇致亨─侯孝賢,《尼羅河女兒》,一九八七

天才何以成群地來?臺灣新電影的生成條件

一九八七年,侯孝賢在蟾蜍山上拍《尼羅河女兒》時過了他的四十歲生日。與侯孝賢在楊德昌電影《青梅竹馬》搭檔演出的蔡琴(彼時剛嫁給楊德昌),還特別拎著蛋糕,到山上為侯慶生。同一年年初,五十多位關心臺灣電影的文化人才剛共同發布由詹宏志起草的〈民國七十六年臺灣電影宣言〉,希望能為「另一種電影」──那些有創作企圖、有藝術傾向、有文化自覺的電影──多爭取點存在空間。此舉也獲得香港《電影雙周刊》多位電影人跨海連署響應。

然而,這次罕見的集體行動,卻成為後人回顧時所稱「結束的開始」。正如楊德昌所言,臺灣新電影一開始是集體的努力:一個即將接掌的新世代,帶來一整套新穎且更有能量的拍片方式;但是當每個人成名後,各自有不同發展方向,九〇年代後,拍電影靠的就大多是個人努力了。這一段叛逆青年們如何革新臺灣電影,最後又為何分道揚鑣的故事,或許可以從一九八七年,這部正是在描繪青春逝去,事後看來亦頗具轉折意義的侯孝賢電影《尼羅河女兒》開始講起。

據侯導自己的說法,《尼羅河女兒》講的是妹妹和哥哥之間的關係。故事講的是夜校女生林曉陽(楊林飾),知道她二哥(高捷飾)平常是小偷,曉陽則暗戀她二哥的朋友阿三(陽帆飾)。曉陽正在看日本漫畫《尼羅河女兒》:女主角是闖進時空隧道回到古埃及的大學生,愛上了埃及王曼菲士,因為是學考古的,知道曼菲士年紀輕輕就將去世,是一場逃避不掉的悲劇。林曉陽看漫畫時就不自覺有種憂傷,憂心她二哥和阿三遲早會出事,兩人到最後仍確實因相繼惹禍上身而命喪黃泉。

《尼羅河女兒》講的不只是林曉陽「預知死亡紀事」的幻滅與成長,影評更指出,電影真正諷喻的主角應該是「臺北」。電影中,曉陽與二哥居住在臺北市近郊的蟾蜍山上,照顧小妹曉薇與年邁外公。曉陽白天在公館的肯德基打工,晚上讀夜校,更常跟著二哥和阿三在餐廳或舞池混過閒暇時光。影片中多次以霓虹燈景或「魔幻時刻」的幻色夕陽,展現城市物質文明的濃豔魅惑;與此對應的,則是山城住處的幽沉陰影。曉陽二哥的逝世,似乎證明了臺北市的結局終將如巴比倫般沉淪,全片收在城市郊區疏離昏暗的空景當中。

正因如此,《尼羅河女兒》上映前曾受刁難。一九八七年電影拍竣,適逢同年七月十五日宣布解嚴,原以為電影檢查從此變得開明,想不到電影初檢未獲准演。起因是片中吳念真演出的夜校教師,因學生檢舉其言論失當而遭解聘,學生說他灌輸黑色、黃色、紅色思想,他反駁道:其實「這些都落伍了,現在流行綠色」。敏感設定,讓委員不敢放行。而結尾那段以臺北為背景的空景鏡頭,原本直接配上了旁白:「聖經上預言者耶利米曾預言,這城市將荒蕪……變成乾漠,變成荒野,變成無居民、無人子之地,神祕之都巴比倫」,也遭委員建議修剪。侯孝賢原本氣得決定將挨剪一事電函媒體,甚至不惜鬧大成為國際事件。幾經溝通後,雙方同意折衷,在結尾另外加上一幕漫畫字卡,將這整段旁白從城市的空景鏡頭,挪後疊在漫畫上,以避免直接影射臺北市。如此才順利通過電影檢查,也保住了吳念真夜校教師的戲分。

對於《尼羅河女兒》,侯孝賢不只一次在訪談中表示不盡成功的遺憾。原因不在最後修剪,而是他「太自信了」──未能將演員間狀態的基調掌握得宜,尤其是出資方指定的女主角楊林。高個成熟的楊林,模樣並不像會看漫畫的夜校女生。這樣一部片商原本期望能因楊林而賣座的電影,最後卻失敗了。票房遠遜同期上映的《倩女幽魂》;評論也多指《尼羅河女兒》反映侯孝賢仍無法掌握當代,且不夠熟諳城市。這樣一部不特別受導演喜愛,後續也曾因版權問題一度難以普及而未受重視的《尼羅河女兒》,對於新電影發展歷程能有什麼特殊意義呢?且讓我們先從「新電影」的起點開始說起。

開始的開始

「新電影」這個詞彙最早出現在小野等人對中影一九八二年出品的《光陰的故事》和一九八三年《兒子的大玩偶》這兩部合輯式電影的行銷上。宣傳文案如「建立新電影人之印象」、「中華民國二十年來第一部公開上映之藝術電影」、「四位學有專精的導演,結合四位有優異演技的明星所拍成的一部新電影」,不無受到七〇年代末、八〇年代初香港電影「新浪潮」影響,意在凸顯陶德辰、楊德昌、柯一正、張毅(《光陰的故事》四位導演)及侯孝賢、曾壯祥、萬仁(《兒子的大玩偶》三位導演)等人與臺灣六〇、七〇年代商業電影導演的不同。後續評論在追溯所謂「新」製片風格的嘗試時,也有人會再往前將一九七九年王菊金導演的《六朝怪談》和林清介導演一九八一年的《學生之愛》含括在「新電影」的範圍內。

關於新/舊電影的畫界,可參考詹宏志一九八四年在《新書月刊》的代表文章〈臺灣新電影的來路與去路〉。詹宏志認為,臺灣新電影與胡金銓導演等人的「舊電影」相比,有三樣共同且具體的改變。第一,新電影對電影形式有前所未有的自覺,勇於以長鏡頭等形式上的變化,表達電影的戲與意。第二,新電影改變了生產工具,改採標準銀幕比例的攝影規格,並大量啟用非職業演員,不再堅持「明星」等傳統生產模式。第三,新電影有不同的戲劇觀和與此相應的表演方式:不再強調衝突場面的「戲」,更追求貼近生活的寫實風格。此外,題材上有更強的寫實主義傾向,也更多小人物的故事,惟其「新」可能更多仍是在形式上。值得注意的是,不只詹宏志挑上胡金銓做為「舊電影」代表,楊德昌甚至說過,對於胡金銓,「我只認為他在當導演前是個很好的喜劇演員。」

做為包裝策略,新電影之所以能在八〇年代迅速定調,有賴於一九八三年三部片的成功。先是一月,中影和萬年青影業(侯孝賢抵押房子與友人合開而成)合資出品《小畢的故事》,由陳坤厚執導,改編朱天文小說。相較於中影過去曾耗資上億出品《源》和《皇天后土》卻血本無歸,《小畢的故事》製片成本五百多萬,最後不只賣座超過六百萬,更成功賣埠香港,並入圍亞太影展,獲西班牙希洪影展最佳影片,還囊括當年金馬獎最佳影片、最佳導演和最佳改編劇本三項大獎。依據新聞局《獎勵優良國語影片辦法》,最終獲得八部外片配額獎勵,折算下價值近四百萬元。

同年九月,中影又請來侯孝賢、曾壯祥和萬仁三位導演,推出改編黃春明小說的《兒子的大玩偶》,同樣賣座。賣座原因或許跟上映前發生的「削蘋果事件」有關,是一次媒體人、文化人及社會各界聯手捍衛藝術自由、反抗威權政治的重要事件。外有輿論壓力,內有中影總經理明驥斡旋下,電影最後只經微幅修剪就獲准演執照。同樣以五百多萬製作出品的《兒子的大玩偶》,票房一樣超過六百萬。有人歸因於導演們堅持「語言歸位」(什麼角色該說什麼話就說什麼話),不另配「標準國語」而出現的臺語對白,讓不少觀眾反映電影雖然「看不懂」,但是「很好聽」。《小畢的故事》和《兒子的大玩偶》最終共為中影淨賺超過一千萬,是新電影「小成本、精製作、高效率」路線的旗開得勝。

該年度新電影票房冠軍,則是王童導演改編黃春明小說,十月上映的《看海的日子》。雖然更賣座,但相較前面二片,《看海的日子》在後續電影史書寫受到的關注較少,原因或許是本片出品方與中影並無關係,而是梅長焜等人在民間自組的蒙太奇電影公司。這部電影在藝術成就和票房上皆大獲成功,光是臺灣票房就超過一千三百萬。入圍亞太影展和金馬獎多項獎項,也讓本片獲得折算下等同獎金一百六十萬元的配額獎勵。電影更外銷香港和星馬,甚至因為原著小說日文版的走紅,電影也由東映公司在日本正式發行,是國片打進日本市場的先例。

更重要的是,在這三部片成功走出八〇年代初臺灣電影無法回本又品質不佳的困境後,臺灣新電影的影人們團結迎戰,陸續拍出一部部代表作品,漸漸獲得國際重視,擦亮了「新電影」的品牌形象。一九八四年,香港舉辦「臺灣新電影精選」影展,陳國富更安排法國影評人阿薩亞斯(Olivier Assayas)來臺欣賞《光陰的故事》和《風櫃來的人》,阿薩亞斯在該年十二月的法國《電影筆記》就以七大頁版面引介臺灣新電影,將侯孝賢電影介紹到法國南特影展。新電影就這樣開始蔚為風潮,在八〇年代先後綻放,成就臺灣電影一股新氣象。

蘇致亨,一九九〇年生。國立臺灣大學社會學研究所碩士。曾任國家電影中心研究員及文化部首長幕僚,現專事臺灣戰後文化史研究、教學與寫作。

著有《毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢》,獲頒二〇二〇年臺灣文學獎金典獎與Openbook中文創作類年度好書。

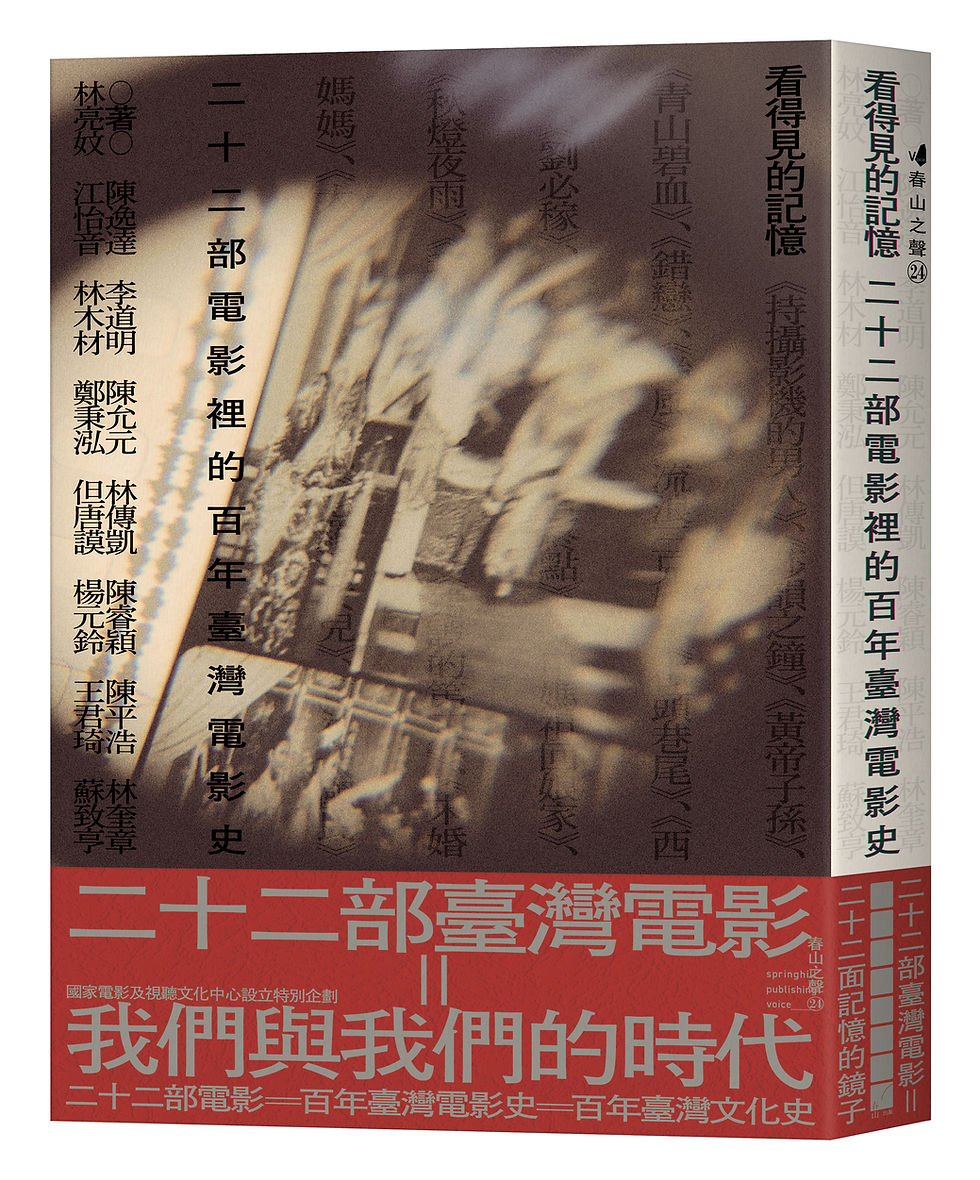

書名:《看得見的記憶──二十二部電影裡的百年臺灣電影史》

作者:陳逸達等十五人

出版社:春山

出版時間:2020年12月

Comments